地大新闻网讯 (记者 孙彦钦)近日,我校地质过程与成矿预测全国重点实验室章军锋教授、巫翔教授团队,在《自然·通讯》(Nature Communications)发表最新研究成果。该高温高压研究课题组在中国东部新生代霞石岩中发现源自深度超过500 km的地幔橄榄岩碎片(图1a),并被证实是目前全球起源最深的地幔橄榄岩,为地球深部物质属性研究提供了宝贵的天然岩石样品。

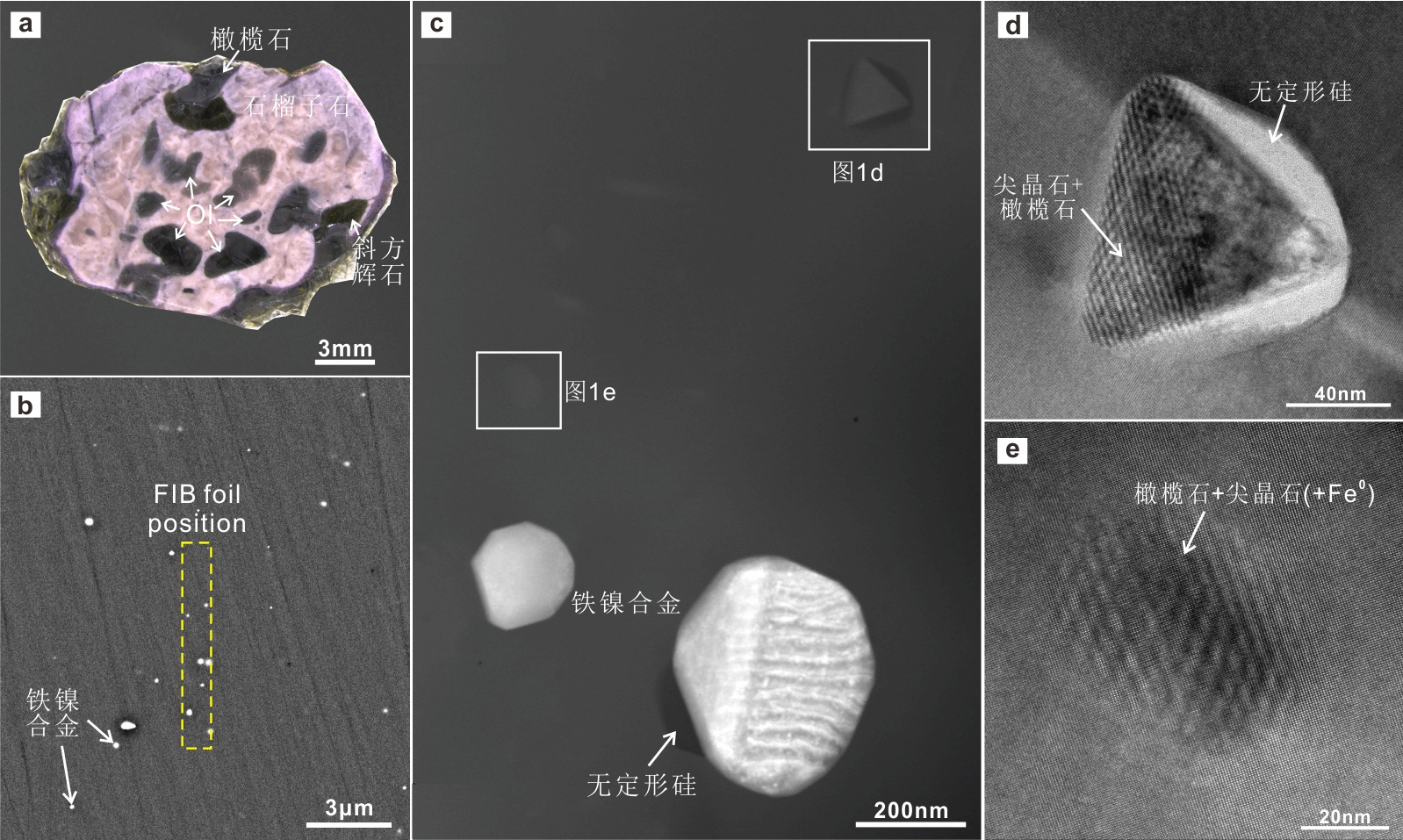

图1、(a)富Na超硅石榴子石橄榄岩残片,橄榄石呈现完全不规则形态;(b)橄榄石核部含纳米级铁镍合金,虚线黄框为纳米样品靶位;(c)透射电镜结果显示橄榄石核部含有大量纳米级矿物包裹体;(d)和(e)尖晶石+橄榄石莫尔条纹结构,推断为瓦兹利石/林伍德石(橄榄石的高压相)的退变残余物。

地球内部岩石的物理化学性质和演化,是地表宜居环境变迁的关键控制因素。玄武质火山岩及其携带的岩石捕虏体是研究地球深部岩石物理化学性质主要的天然岩石载体。然而地球深部(>250公里)的岩石物理化学性质主要依赖于地球物理观测和高温高压实验研究,缺乏天然样品的直接观测。比如,全球最大规模火山活动主要分布于环太平洋的岛弧地区,其原始岩浆通常起源于几十公里至一百公里左右;夏威夷、冰岛等地区出露的洋岛玄武岩可能具有更深的起源深度,局部可能达到200公里以上。零星分布于古老大陆克拉通地区的金伯利岩被认为是起源深度最深的岩浆,可以达到250公里。虽然金伯利岩中携带的超深金刚石包裹体矿物可以提供一些地幔过地带至下地幔的矿物学信息,但是这类样品通常颗粒尺寸不超过几十微米,其记录的深部信息有限。

本研究发现的石榴子石橄榄岩捕虏体存在于中国东部浙江地区的新生代霞石岩中,其矿物组成约含有橄榄石45%、斜方辉石25%、单斜辉石20%和石榴子石10%。石榴子石具有核—边结构,核部为“亚微米结构的橄榄石+斜方辉石+尖晶石+富钠基质”组成的集合体,边部为细粒结构的斜方辉石+单斜辉石+尖晶石+富钠斜长石,两者均为石榴子石退变产物。

电子探针分析结果表明这些石榴子石富含二氧化硅、氧化镁、氧化钠和氧化钾等,是富钠超硅石榴子石的退变产物。根据主量元素进行压力计算,结果显示其记录的压力达到13-19 GPa(约为400-550公里),来源于地幔过渡带。同位素研究结果显示富钠石榴子石具有亏损的Nd同位素和相对富集的Sr和Zn同位素,这些同位素特征显示地球表面低温过程的影响,推断这些石榴子石的初始物质和滞留于地幔过渡带的残余俯冲洋壳物质具有密切关系。

富钠超硅石榴子石的核部广泛出露亚微米级的Fe-Ni合金颗粒,在其边部逐渐消失。研究人员在少量富钠石榴子石中发现深灰色的橄榄石矿物包裹体,其核部也存在纳米级的Fe-Ni合金颗粒和尖晶石、无定型二氧化硅共存(图1b)。亚微米级—纳米级Fe-Ni合金颗粒指示富钠石榴子石形成于还原环境。橄榄石的电子能量损失谱(EELS)显示,纳米级的Fe-Ni合金颗粒分布区域的三价铁比例(Fe3+/ΣFe)高达35-40%,暗示这些Fe-Ni合金颗粒和高比例三价铁是橄榄石包裹体中的二价铁发生歧化反应(3Fe2+ = 2Fe3+ + Fe0)形成的。

根据其他学者已开展的矿物和熔体歧化反应高温高压实验结果显示,其反应过程受控于压力,其发生的深度条件至少需要达到250公里。另外,此类橄榄石的核部还发现纳米级尖晶石+橄榄石形成的莫尔条纹结构(图1d, e),被认为是瓦兹利石/林伍德石(地幔过渡带中的橄榄石高压相)的退变残余物。

通过研究,这些矿物学证据进一步证实该石榴子石橄榄岩包体来源深度至少达到410公里。

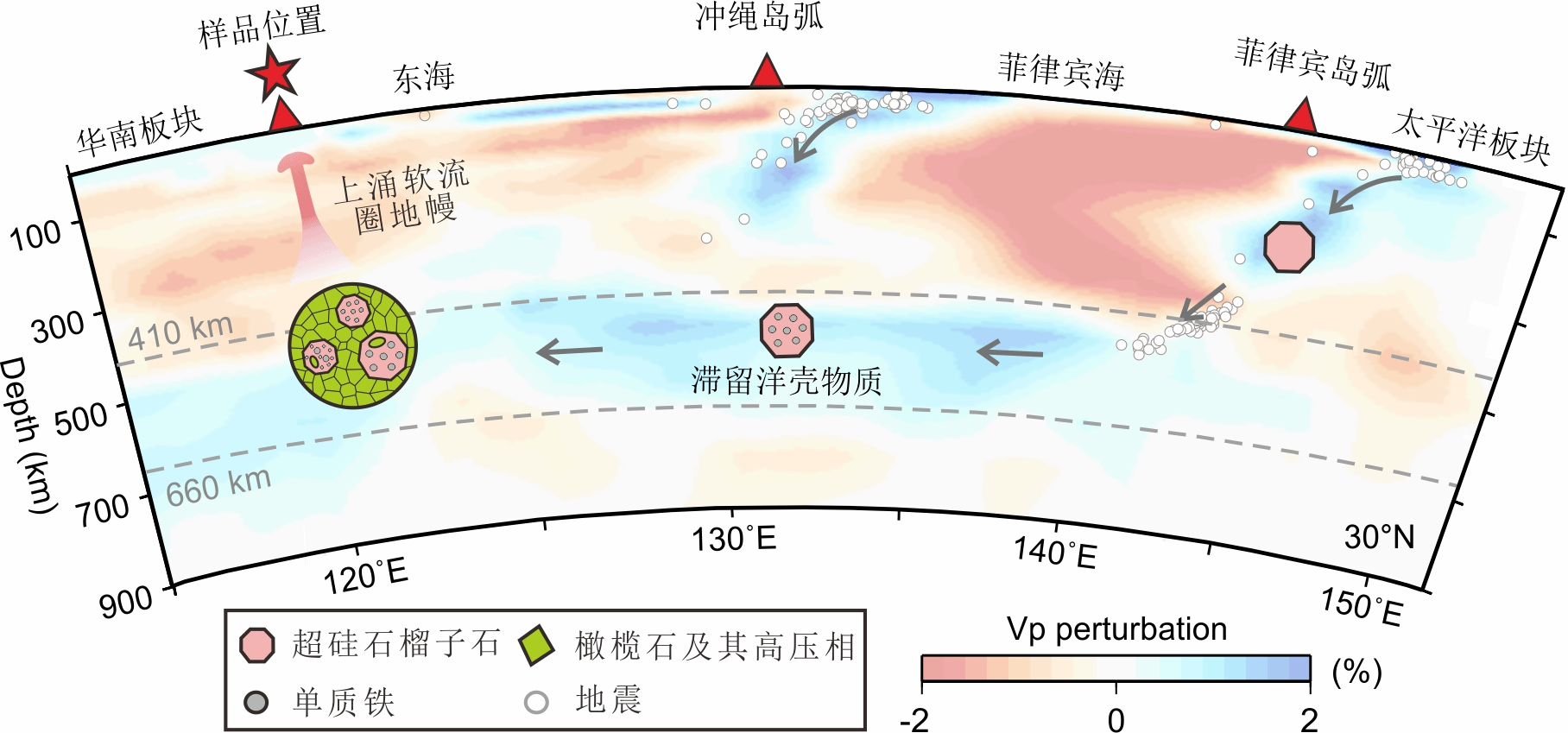

大洋板块俯冲是板块构造理论中最引人注目的一个环节,形成全球最为显著的地震带、火山活动带和矿产资源富集带。通过板块俯冲过程,地球表面的地壳物质、水和二氧化碳等挥发分可以进入地球深部,改造地球内部的物质属性、温压结构和氧化还原性质等物理化学条件。地球物理观测结果显示,大部分俯冲板块物质滞留在地幔过渡带(深度为410-660公里),经过长期演化后俯冲至下地幔。深部起源的洋岛玄武岩和大陆板内玄武岩的Sr-Nd-Pb-Mg-Zn等同位素组成特征表明部分俯冲大洋板片物质可能再循环返回地表。上涌的软流圈地幔在壳—幔物质循环过程中扮演重要的角色。

图2、地幔过渡带滞留的深俯冲残余洋壳再循环示意图。

本研究提供的矿物学证据证明该石榴子石橄榄岩碎片包含起源于地幔过渡带的再循环洋壳物质(图2),是当前已发现的全球最深的地幔岩石碎片,为研究地球深部过程提供了宝贵的天然岩石样品。

该研究获得国家自然科学基金项目(42225202)和国家重点研发计划项目(2023YFF0804100)资助。(审稿 陈华文)

论文链接:Iron disproportionation in peridotite fragments from the mantle transition zone | Nature Communications

![]() 鄂公网安备 42011102004169号

鄂公网安备 42011102004169号